ポイントを活用した福利厚生「カフェテリアプラン」とは?仕組みやメリット、税制上の取り扱い、注意点を紹介

社内ポイントを活用した福利厚生「カフェテリアプラン」とは、どのような制度なのでしょうか。導入することで、どのようなメリットや注意点があるか気になる方も多いでしょう。

この記事では、カフェテリアプランの仕組みやメリット、ポイントの税制上の取り扱い、注意点、導入までの流れやコツについて、詳しく解説します。

カフェテリアプランを検討している労務・福利厚生担当者は、ぜひ参考にしてください。

<この記事のポイント>

ポイント1 カフェテリアプランでは、従業員が自由に福利厚生サービスを選択可能

- ポイント2 カフェテリアプラン用のポイントを従業員にあらかじめ配布しておこう

- ポイント3 福利厚生サービスによって税制上の取り扱い(課税・非課税)が異なる

目次[非表示]

- 1.社内ポイント制度を活用した福利厚生「カフェテリアプラン」とは?

- 1.1.カフェテリアプランの仕組み

- 1.2.カフェテリアプランの導入が増えている背景

- 1.3.1人あたり年間配分額と単価

- 2.福利厚生として社内ポイント制度を導入する5つのメリット

- 2.1.1.福利厚生費を管理しやすい

- 2.2.2.従業員の定着率が向上する

- 2.3.3.福利厚生の公平性を維持できる

- 2.4.4.制度に企業のメッセージを込めやすくなる

- 2.5.5.従業員のニーズを盛り込みやすい

- 3.カフェテリアプランで利用するポイントの税制上の取り扱い

- 3.1.従業員が選択した福利厚生サービスの内容によって、ポイントの税制上の取り扱い(課税・非課税)が異なる

- 3.2.課税される例と非課税とされる例

- 3.3.従業員の職務上の地位・報酬額に比例してポイントが付与される場合、カフェテリアプランの全てが課税対象とされる

- 3.4.換金性のあるカフェテリアプランは、全てについて課税対象とされる

- 4.福利厚生として社内ポイント制度を導入する際の注意点は3つ

- 4.1.1.導入に手間とコストがかかる

- 4.2.2.課税・非課税のメニューが混在する

- 4.3.3.ポイントの期限切れが生じる

- 5.カフェテリアプランの導入までの大まかな流れ

- 6.カフェテリアプランの導入を成功に導く4つのコツ

- 6.1.1.アウトソーシングを利用する

- 6.2.2.管理ツールを活用する

- 6.3.3.ポイントの消化率を分析する

- 6.4.4.パッケージプランも検討する

- 7.福利厚生としてのポイント制度でよくある3つの質問

- 7.1.質問①カフェテリアプランの課税・非課税はどのように決定する?

- 7.2.質問②カフェテリアプランにおける付与ポイントの使い方は?

- 7.3.質問③カフェテリアプランとインセンティブポイントの違いは?

- 8.まとめ

- 9.おすすめの資料はこちら

社内ポイント制度を活用した福利厚生「カフェテリアプラン」とは?

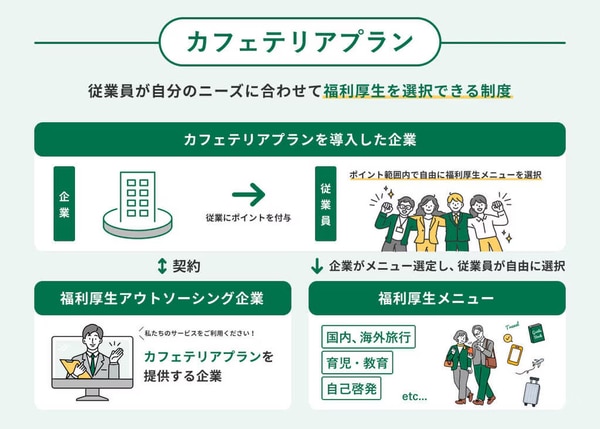

カフェテリアプランとは、従業員が自分のニーズに合わせて福利厚生を選択できる制度です。ここでは、カフェテリアプランの仕組みやカフェテリアプランの導入が増えている背景を紹介します。

カフェテリアプランの仕組み

企業は、カフェテリアプランを提供するサービス業者と契約します。そして、従業員が選択できる福利厚生メニューの内容やポイントの付与額を決めます。

従業員は、会社から付与されたポイントの範囲内で、福利厚生メニューを自由に選択が可能です。メニューには、財産形成や健康管理、旅行などさまざまな種類があります。

サービス業者は、従業員からの福利厚生メニューの申請受付やポイント管理をして、従業員のカフェテリアプランの利用状況データを企業に提供します。

カフェテリアプランの導入が増えている背景

カフェテリアプランの導入が増えている背景には、以下のような要因があります。

- 働き方が多様化したこと

……共働きやリモートワーク、副業やフレックスタイムなど、従業員のライフスタイルや働き方が多様化

- 福利厚生の重要度が高まったこと

……新型コロナウイルスの流行や終身雇用の崩壊など、社会的な変化により、福利厚生をしっかりと受けたいと考える従業員が増えている

- 非正規従業員が増加したこと

……終身雇用体制が弱まりつつあることや、転職希望者やフリーランスが増加し、非正規従業員が増加している

カフェテリアプランは働き方やニーズの多様化、福利厚生の重要度の高まり、非正規従業員の増加といった現代社会の変化に対応できる制度です。そのため、働き方が大きく変わっている近年導入する企業が増えているのです。

1人あたり年間配分額と単価

労務研究所が発行している旬刊 福利厚生’21. 7月下旬号に掲載されているデータによると、1人あたり年間配分額は5万6,278円です。これは、従業員が年間で約5万6,000円分の福利厚生メニューを選べるということです。

ポイント単価は、1ポイントが何円に相当するかを示すもので、一律100円と設定している企業が最も多く、次いで一律1円、一律1,000円となっています。

たとえば、一律100円の場合だと、1ポイントで100円分のメニューを購入できます。

出典:2021年7月下旬号(№2324)カフェテリアプランの配分額,メニューと利用実績/福利厚生関連要求と進展状況 | ROUKEN|株式会社 労務研究所

福利厚生として社内ポイント制度を導入する5つのメリット

社内ポイント制度を福利厚生として導入することには、以下のようなメリットがあります。

1.福利厚生費を管理しやすい

従業員にポイントを付与し、そのポイントをさまざまな福利厚生に交換できるようにします。

福利厚生費はポイントの発行額に相当するため、予算を設定しやすくなります。

従業員に付与されるポイントの額や単価を設定することで、福利厚生費の予算をコントロール可能です。

また、ポイントの使用状況を分析することで、従業員の福利厚生に対するニーズや満足度を把握しやすくなります。

2.従業員の定着率が向上する

従業員の業績や勤続年数などに応じてポイントの付与量を変えられます。これにより、従業員は自分の努力や貢献が評価されると感じやすくなり、モチベーションやロイヤルティが高まります。

また、自分の好きな福利厚生を選べることで、従業員は自分のライフスタイルや価値観に合った働き方ができると感じやすくなり、離職率を下げることが可能です。

3.福利厚生の公平性を維持できる

従業員はポイントを使って自分の好きな福利厚生を選べます。これにより、従業員は自分にとって必要な福利厚生を受けられることで、不満や不公平感が減ります。

また、ポイントの付与量は明確な基準に基づいて決められるため、従業員は自分のポジションや役割に応じた適切な福利厚生を受けられ、公平性を保つことが可能です。

4.制度に企業のメッセージを込めやすくなる

企業はポイントの交換先として自社の商品やサービスを提供できます。これにより、従業員は自社の商品やサービスを使って、魅力や価値を実感することが可能です。

また、企業はポイントの交換先として社会貢献活動や環境保護活動などを提供できます。従業員は自分のポイントを使って、企業の理念やビジョンに賛同ができます。

5.従業員のニーズを盛り込みやすい

企業は従業員からのフィードバックやアンケートなどを通じて、従業員の福利厚生に対するニーズや要望を収集しやすくなります。

企業は従業員のニーズを満たすために、市場や競合の情報をもとにして、新しい福利厚生を提供することが可能です。

これにより、従業員は自分のニーズに合った多様な福利厚生を選べるため、満足度が向上します。

カフェテリアプランで利用するポイントの税制上の取り扱い

ここからは、福利厚生制度としてカフェテリアプランを導入することを検討中の労務・福利厚生担当者に向けて、ポイントの税制上の取り扱いを紹介します。

従業員が選択した福利厚生サービスの内容によって、ポイントの税制上の取り扱い(課税・非課税)が異なる

カフェテリアプランでは社内ポイントを利用して従業員が自由に福利厚生サービスを選択しますが、ポイントが配布された段階では、課税関係は発生しません。

従業員がポイントを利用してサービスを受けた際に、サービスの内容によって課税・非課税が判断されます。

課税される例と非課税とされる例

カフェテリアメニューによる福利厚生サービスは、企業が従業員に提供する「経済的利益」であるため、原則として課税対象とされますが、例外的に非課税とされるものもあります。下表に、課税される例と、非課税とされる例をまとめました。

課税される福利厚生サービスの例 |

|

非課税とされる福利厚生サービスの例 |

|

なお、「配偶者と一緒に健康診断(人間ドック)を受けられるサービス」に関しては、配偶者の分は課税対象とされます。社内で課税関係を判断できない場合は、税務署や税理士に相談しましょう。

従業員の職務上の地位・報酬額に比例してポイントが付与される場合、カフェテリアプランの全てが課税対象とされる

非課税とされるためには、「従業員に対して均等にポイントが付与される仕組み」でなければいけません。

従業員の職務上の地位や報酬額に応じてポイントが付与される場合(たとえば、「部長は1万ポイント、課長は5,000ポイント、それ以外は2,500ポイント」のように付与量に差がある場合)は、カフェテリアプランの全てについて課税対象とされます。

換金性のあるカフェテリアプランは、全てについて課税対象とされる

課税されない経済的利益は、企業から「現物給付」の形で支給されるものに限られることにご留意ください。

「ポイントを現金・金券類に交換できる」など、換金性のあるカフェテリアプランを導入した場合は、福利厚生サービスの内容を問わず、全てが課税対象とされます。

福利厚生として社内ポイント制度を導入する際の注意点は3つ

社内ポイント制度を導入する際に注意すべき点は以下の通りです。

1.導入に手間とコストがかかる

社内ポイント制度を導入するには、ポイントの付与基準や交換メニュー、管理システムなどを設計・開発・運用する必要があります。これには多くの手間とコストがかかります。

また、従業員のニーズや市場の動向に応じて、ポイント制度を柔軟に変更できるようにすることも重要です。そのため、導入前には十分な調査や分析、試行錯誤することが大切になります。

ただ、様々な従業員のニーズに合わせていろいろな交換メニューを用意するのはコストも手間もかかります。その問題を解決する方法の一つとして、ジー・プランが提供する電子ギフトソリューションがあります。これはひとつの電子ギフトで、従業員が楽天ポイントやAmazonギフトコードなどの人気の銘柄の中から、好きなポイント銘柄を自ら選んで取得できるサービスです。従業員にとっても使い勝手の良い交換メニューといえるでしょう。

詳しくは以下の資料をご確認ください。

⇒電子ギフトソリューション紹介資料|ポイントソリューションならジー・プラン

2.課税・非課税のメニューが混在する

社内ポイント制度で交換できるメニューには、課税されるものと非課税のものがあります。先に説明した通り、たとえば、現金や商品券、旅行券などは所得として課税されますが、健康診断やスポーツ施設利用などは福利厚生として非課税です。

このように、メニューによって税金の負担が異なるため、従業員に対してその違いを明確に説明することが必要になります。また、会社側もポイントの付与額や交換額に応じて適切な税務処理をすることが必要です。

課税・非課税のメニューに関しての詳細は、国税庁の「カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合」のページを確認してください。

3.ポイントの期限切れが生じる

社内ポイント制度では、ポイントに有効期限を設けることが一般的です。これは、従業員にポイントを活用させるためや、会社の負債をおさえるためなどが理由です。

しかし、有効期限が近づくと、従業員は急いでポイントを使わなければならず、自分の本当に欲しいメニューとは異なるものを選択する可能性があります。また、有効期限が切れてしまったポイントは無駄になってしまいます。

そのため、有効期限を設定する場合は、従業員に対してその期限を事前に通知し、期限内にポイントを使えるようにサポートすることが必要です。

カフェテリアプランの導入までの大まかな流れ

カフェテリアプランの導入までの大まかな流れは以下のようになります。

- 企業がカフェテリアプランの導入を検討する:従業員のニーズや予算、目的などを明確にする

- カフェテリアプランのサービス提供会社を選ぶ:サービスの内容や費用、サポート体制などを比較検討する

- サービス提供会社と契約する:カフェテリアプランのメニュー、ポイント制度、運用方法などを決める

- 従業員にカフェテリアプランの導入を周知する:専用サイトやパンフレットなどで利用方法やメリットなどを説明する

- 従業員がカフェテリアプランを利用する:専用サイトからポイントを使ってメニューを選択し、申し込む

- サービス提供会社がカフェテリアプランの運用管理を行う:ポイントの付与や消費、メニューの提供や更新、従業員からの問い合わせ対応などを行う

カフェテリアプランの導入には、慎重な検討と計画が必要です。

カフェテリアプランの導入を成功に導く4つのコツ

カフェテリアプランの導入を成功に導く4つのコツについて、説明します。

1.アウトソーシングを利用する

アウトソーシングとは、自社で行うべき業務を外部の専門業者に委託することです。

カフェテリアプランの導入には、多くの準備や管理が必要になります。たとえば、福利厚生メニューの選定や提供、ポイントの付与や管理、従業員の選択や変更の受付、税務上の取り扱いなどの業務が必要です。

これらの業務を自社で行うと、人的・時間的・費用的な負担が大きくなります。アウトソーシング(外部への委託/外注)をすることで自社の負担を減らすことができます。

2.管理ツールを活用する

管理ツールとは、カフェテリアプランの管理を効率化するためのシステムやソフトウェアです。

カフェテリアプランでは、従業員の選択や変更、ポイントの付与や消化などを管理することが必要です。

しかし、これらの管理を手作業で行うと、ミスや漏れが発生する可能性が高くなります。

また、管理にかかる時間や労力も増えます。そこで、管理ツールを活用することがおすすめです。

3.ポイントの消化率を分析する

ポイントの消化率とは、付与されたポイントのうち、実際に使われたポイントの割合です。

カフェテリアプランでは、従業員にポイントを付与し、そのポイントを使って福利厚生を選択する仕組みです。

しかし、従業員がポイントを使わないまま期限が切れてしまうと、カフェテリアプランの効果が得られません。

また、ポイントの消化率が低いということは、従業員のニーズに合った福利厚生メニューが提供されていない可能性があります。ポイントの消化率の分析、また分析結果をもとにしたメニューの改善は継続する上で必須といっていいでしょう。

4.パッケージプランも検討する

パッケージプランとは、会社があらかじめ決めた福利厚生オプションの組み合わせです。

カフェテリアプランは、従業員が自分のニーズに合わせて福利厚生を選択できることがメリットです。

しかし、従業員が選択に迷ったり、情報にアクセスできなかったりするデメリットもあります。

また、従業員によっては、自分で選択するよりも会社が決めてくれる方が安心だと感じるかもしれません。パッケージプランの導入で、さまざまな従業員のニーズにこたえることができます。

福利厚生としてのポイント制度でよくある3つの質問

福利厚生としてのポイント制度で、よくある質問についてお答えします。

質問①カフェテリアプランの課税・非課税はどのように決定する?

カフェテリアプランの課税・非課税は、従業員が選択した福利厚生サービスの内容によって判断されます。

趣味・娯楽の費用は課税され、社会的責任の費用は非課税となります。

たとえば、健康診断や育児費用などの社会保険料控除対象となるものは非課税です。しかし、映画や観劇などの娯楽費用は課税となります。

なお、役職や年収に応じてポイント付与数が異なる場合は、ポイント付与数が多いほど経済的利益が大きくなるため、カフェテリアプランの全てについて課税対象となります。

質問②カフェテリアプランにおける付与ポイントの使い方は?

付与ポイントの使い方は、以下のようになります。

- 自社がカフェテリアプランを外注している場合は、その業者が提供するウェブサイトにログインして、利用可能なメニューを確認します。外注していない場合は、自社のシステムにログインして、利用可能なメニューを確認します。

- 自分が希望するメニューを選択します。

- 選択したメニューに応じて、キャッシュバックや現物が届くか、サービスが利用できるようになります。

以上がカフェテリアプランにおける付与ポイントの使い方の一般的な流れですが、企業や業者によって異なる場合もあります。

質問③カフェテリアプランとインセンティブポイントの違いは?

カフェテリアプランでは、全員に同じポイントが与えられます。インセンティブポイントとは、仕事で高評価を得た個人や組織にのみポイントを付与する制度です。

その人の成果に応じた量のポイントが付与されるため、モチベーションの向上につながります。

カフェテリアプランは全従業員に平等にポイントが付与されますが、インセンティブポイントは成果に応じてポイントが付与されます。

まとめ

カフェテリアプランとは、従業員が自分のニーズに合わせて福利厚生を選択できる制度です。

しかし、カフェテリアプランには、税務上の問題や管理コストの増加などの課題もあります。そのため、導入する際には、従業員のニーズや企業の目的に合わせて、適切なメニューやポイント制度を設計することが重要です。

従業員のニーズに合わせてさまざまな交換メニューを用意するためには、コストや手間がかかります。その問題を解決する方法の一つとして、ジー・プランが提供する電子ギフトソリューションを活用することもご検討ください。

ひとつの電子ギフトで、従業員が楽天ポイントやAmazonギフトコードなどの人気の銘柄の中から、好きなポイント銘柄を自ら選んで取得できるため、従業員満足度の向上につながるでしょう。

なお、換金性の高いカフェテリアプランの場合、福利厚生サービスの全てについて課税されますが、「課税されるかどうか」だけにとらわれて制度を設計するべきではありません。課税されたとしても、旅行やスポーツ観戦などでリフレッシュできれば、従業員のモチベーションが高まり、結果的に会社の売上増につながります。

カフェテリアプランの導入時には、本記事で紹介したメリットや注意点を参考にしてみてください。

おすすめの資料はこちら

関連記事