顧客満足度調査(CS)に代わるNPS®を指標とした顧客体験調査(CX)とは? ポイントサービスを活かした実施方法も徹底解説。

顧客視点のマーケティングが多くの企業で定着してきた中、「顧客体験」のキーワードが「NPS®」とともに、多くの人に語られるようになったのは比較的最近のことです。一方で、古典的な考え方としては「顧客満足」があり、両者は似たようなものと捉えられがちです。

この記事では「顧客体験調査(CX調査)」と「顧客満足度調査(CS調査)」の考え方や捉え方の違いを説明し、ポイントサービスを活かした顧客体験調査の実施方法も徹底解説します。

<この記事のポイント>

ポイント1 CX=顧客体験とは、顧客が商品サービス前後のプロセスを含む体験の中で感じる価値

- ポイント2 顧客体験調査の最終目的は、企業やブランドと顧客のエンゲージメントを深めること

- ポイント3 自社ですぐにできる顧客体験調査の方法を学べる

目次[非表示]

- 1.顧客体験調査と顧客満足度調査の違い

- 1.1.1.CX=顧客体験価値

- 1.2.2.顧客体験調査(CX調査)と顧客満足度調査(CS調査)の違いから理解する

- 1.3.3. 顧客体験調査の目的はエンゲージメント

- 1.4.4.エンゲージメントと顧客ロイヤルティ

- 1.5.5.顧客ロイヤルティとNPS

- 2.顧客体験調査の実施ステップ

- 2.1.実施ステップと項目一覧

- 3.実施項目1.サンプリング

- 3.1.回答依頼

- 3.2.目標回収数の策定と調査期間

- 3.3.インセンティブ(謝礼)

- 3.4.実施項目2.質問作成

- 3.5.NPS®(推奨度)質問

- 3.6.NPS®評価理由質問

- 3.7.CX(顧客体験)質問

- 3.8.回答者属性質問

- 4.実施項目3.アンケート調査の実施

- 4.1.アンケート実施環境の用意

- 4.2.回答回収

- 5.実施項目4.レポートと活用

- 6.まとめ

顧客体験調査と顧客満足度調査の違い

顧客体験調査(CX調査)の歴史は比較的浅く、その目的や特徴を正確に把握できている人は多くありません。特に、実際の質問項目が類似する顧客満足度調査(CS調査)との違いがわかりにくいという声をよく聞きます。まず、この違いについて見ていきましょう。

1.CX=顧客体験価値

まずはじめに、CX=Customer Experience(顧客体験価値)とは何かを理解しましょう。

CXとは、商品やサービスから得られる実益や金銭的な価値ばかりでなく、例えば商品の使用やブランドの所有の喜び、購入プロセスの快適性や楽しさ、購入後の安心感など、商品やサービスの前後を含む顧客の体験の中で感じる、心理的で感情的な価値のことです。

説明を読んでも直感的にはわかりにくいので、これまでよく使われてきた顧客満足(CS=Customer Satisfaction)調査との調査項目の比較を物販店を例に見てみましょう。

2.顧客体験調査(CX調査)と顧客満足度調査(CS調査)の違いから理解する

<顧客体験調査と顧客満足度調査の質問比較>

顧客体験調査(CX) |

顧客満足度調査(CS) |

|

|---|---|---|

あいさつ |

好感の持てるものだったか? |

きちんとできているか? |

陳列 |

興味や関心を高めたか? |

見やすく整っているか? |

表示 |

理解や興味を深めたか? |

必要な情報が書かれていて見やすいか? |

接客 |

表情や気配りなど含め接客全体に好意を感じたか? |

丁寧で間違いはなかったか? |

会計 |

会計対応全体が快適だったか? |

滞りなく正確だったか? |

(1)顧客体験調査(CX調査)

少々大げさに表現していますが、顧客体験調査では、利用者一人ひとりの体験が、その人にとってポジティブな感情を引き起こしたかを尋ねます。そして、店やサービスの利用体験を通じて、顧客から自社に向けられる好意や信頼を高めていくことを目的としています。

(2)顧客満足度調査(CS調査)

一方で、顧客満足度調査では店やサービス利用時の各プロセスが、「模範的な状態を満たしていたか?」を確認する傾向があります。また、あくまでも回答者の主観としてですが、感情的ではなく事実としての回答を求める傾向があります。そして基本的には、満たしていない項目を改善することに目的が置かれています。

(3)顧客体験調査と顧客満足度調査の比較

全体的なイメージとしては、顧客体験調査は顧客個人の感覚に対し好意的に作用したかを測っていますが、顧客満足度調査は社会的に共有できる尺度を使い、それを満たしているかを測っています。

両者の違いを通じて、顧客の体験の中で感じる心理的で感情的な価値=顧客体験価値がどのようなものか、少し理解いただけたでしょうか?

実際の調査設計では、満足度用の質問と体験調査用の質問の両方のスタイルが混在することがよくあります。満足度型で尋ねるしかないような項目も、尋ねたくなることがあるからです。

3. 顧客体験調査の目的はエンゲージメント

顧客体験調査の目的は、個々の体験項目の改善にあると思われがちですが、「満足度」に代わって採用されてきた理由はさらに別のところにあります。

顧客体験調査の最終目的は、企業やブランドと顧客のエンゲージメントを深めることです。エンゲージメントとは企業やブランドと顧客相互の関わりの強さを表す指標で、具体的には「購入回数」「購入額」「利用期間」など様々な数値で表されます。長く、たくさん、様々な、率先して……といった言葉で表されるような、深く良好な顧客との結びつきを指しています。

4.エンゲージメントと顧客ロイヤルティ

深く良好なエンゲージメントを実現するためには、顧客の心理にロイヤルティが生じることが欠かせません。ロイヤルティとは、企業やブランドが、顧客から深く信頼され、愛着を持ってもらい、さらに、企業やブランドに関わる個人としての帰属意識や忠誠心を持たれる度合いです。顧客体験調査の直接的な目的は、この顧客ロイヤルティを高めることにあります。

5.顧客ロイヤルティとNPS

NPS®(Net Promoter Score)は、商品やブランドなどへの顧客のロイヤルティ=”愛着や帰属意識”を測る指標で、2003年にフレッド・ライクヘルド(Fred Reichheld)によって提唱されました。「商品やブランドを他者にどの程度推奨するか?」を尋ねるアンケート質問から算出します。詳細はこのあとの「実施項目2.質問作成」で説明します。

顧客体験調査の実施ステップ

現在の顧客体験調査は、ネット上のアンケートフォームを使用し、顧客に質問するスタイルが中心になっており、基本的な実施ステップは以下のようになっています。

実施ステップと項目一覧

1.サンプリング(回答を集める)

- 回答依頼

- 目標回収数策定

- インセンティブ(謝礼)

2.質問作成

- NPS®(推奨度)質問

- NPS® 評価理由質問

- CX(顧客体験)質問

- 回答者属性質問

3.アンケート調査の実施

- アンケート実施環境の用意

- 回答回収

4.レポートと活用

- 報告書作成

- 改善活動

このあとは、この実施ステップに沿って、詳細を説明します。

実施項目1.サンプリング

サンプリングとは、調査対象者からアンケート調査の回答を集める作業のことです。以下の項目を計画し実行します。

回答依頼

顧客体験調査対象は「お店を利用する、商品やサービスを購入する、などの“体験”をしたお客様」です。特に、記憶が確かに残っている体験直後に、アンケートに答えてもらうことが大切です。一般的には、以下のような場所と方法で、アンケートフォームのQRコードやURLを伝えてアンケート協力の依頼を行います。

店頭:

レジ周りに依頼カード(見本参照)などを置き、会計時にスタッフがお客様に一声かけ、カードを渡すなどして依頼します。

WEBサイト:

ECサイトであれば、購入直後のページに依頼を表示させます。

商品同封:

商品に依頼書やカードを同封します。店頭でも通販でもこの方法は使えますが、基本的には対面ができない通販で使用します。

メール:

購入後のサンキューメールなどにアンケート回答の依頼文を掲載して依頼します。

<アンケート依頼カードの見本>

目標回収数の策定と調査期間

小規模な店舗などでは200~300サンプル、客数が多い場合は500~1000サンプル(回答者)を回収目標にするとよいでしょう。最低でも100サンプルが確保できるように計画しましょう。この目標に対して1日あたりの回収数を予測し、調査期間を以下のように計画します。

回収目標数 ÷ 1日あたりの回収予測 = 日数(調査期間)

インセンティブ(謝礼)

小規模なアンケートでも、回答者にはそれなりの時間や労力を使ってもらうことになります。可能であればインセンティブ(謝礼)を用意するとよいでしょう。特に、ネガティブな意識の顧客からは、回答が少なくなるケースがあります。それを回避する方法として謝礼は有効です。以下のような方法があります。

ポイントギフト:回答時にメールアドレスを記入してもらい、回答者に対し一律、あるいは抽選でポイントギフトを贈ります。回答者を限定せずに送れるメリットがあり、「ギフトコード」をメール等で送るため、コストも少なく実施できます。

ポイント付与:自社ポイントを展開する企業が会員を対象に調査を行った場合は、システム連携し、回答後に自社ポイントを付与します。本来の謝礼としてだけでなく、アンケート調査を機に会員登録を促す方法としても使われます。共通ポイントなど他ポイントへの交換情報を同時に知らせることができれば、会員獲得力をさらに上げることもできます。

品物やクーポンなどの手渡し:店頭販売時などでは、買ったその場で回答してもらい、回答完了画面を見せてもらった後に、グッズやクーポンなどを手渡しする方法があります。スタッフの手を煩わせるローテクですが、実際にはお客様から見てわかりやすく、コミュニケーションのきっかけにもなるので、メリットもある方法です。

謝礼なし:インセンティブなしで調査を行うこともよくあります。インセンティブがない中でも回答してもらえるという条件により、ある程度の利用頻度がある顧客の回答やポジティブな意見が集まりやすく、「良い体験をどのように伸ばすか?」という課題には有効です。クレーム的なネガティブ意見も回収できますが、無関心な人や軽いネガティブな意見は集まりにくい傾向があります。

実施項目2.質問作成

顧客体験調査には基本的な型があり、以下は多くの調査で使われる定番の質問です。

- NPS®測定用の推奨度を尋ねる質問(0~10点の択一質問)

- 1の推奨点数をつけた理由を尋ねる質問(自由記述質問)

- いくつかの顧客体験に関する質問(5段階の択一設問)

- 回答者の属性に関する質問(性別や年令など)

これらについて説明します。

NPS®(推奨度)質問

NPS®の目的: NPS®(Net Promoter Score)は顧客のロイヤルティを測定する方法として、顧客に、商品やサービス、ショップやブランドなどを他者にどの程度推薦するかを評価してもらいます。

具体的な質問例: 「この商品・サービスを友人や同僚に推薦する可能性はどのくらいですか?0点(全く推奨しない)~10点(大いに推奨する)の点数でお答えください」

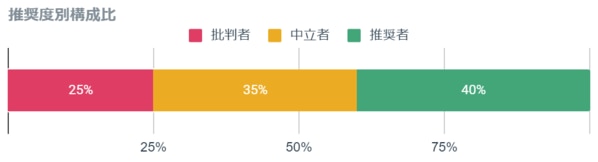

スコアの分類:回答結果から回答者を下記のように分類します。

■推奨者(9-10点): ブランドを積極的に推薦する可能性が高い。

■中立者(7-8点): 特に感情がないが、問題があれば離れる可能性も。

■批判者(0-6点): ブランドに対して不満があり、推薦しない可能性が高い。

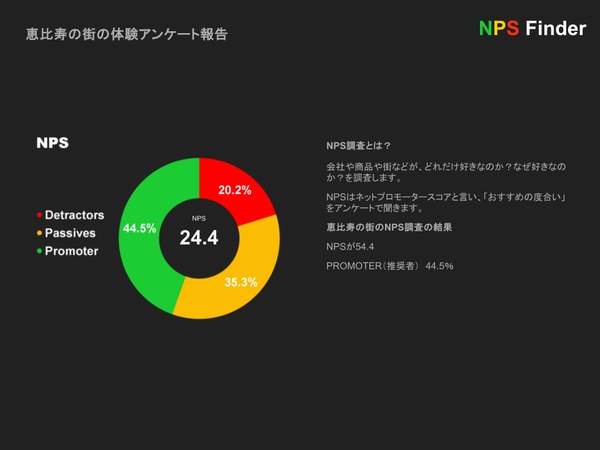

NPS®の計算方法:NPS®は、以下のように計算します。(結果は-100から+100の範囲で表示されます。)

NPS® = 推奨者の割合 - 批判者の割合

40%-25%=15% → NPS®は15

NPS®評価理由質問

前問の推奨点をつけた理由を、文章で自由に記述してもらいます。シンプルな質問ですが、どのような体験が、ロイヤルティを上下させているのか、このあとの顧客体験質問と合わせて、把握するために重要な質問です。

具体的な質問例: 「前の質問で、その点数をつけた理由を自由に記述してください」

CX(顧客体験)質問

顧客体験調査では、顧客が企業やブランドと接触するあらゆる機会や接点を「タッチポイント」と呼びます。主要な設問はタッチポイントでの体験で感じたことや思ったことを回答してもらいます。そのため、実際に質問するタッチポイントを抽出することが重要になってきます。

ペルソナとカスタマージャーニー

タッチポイントの抽出は、ペルソナを設定しカスタマージャーニーマップを作成しながら行うと、多くの文献で紹介されています。ペルソナとカスタマージャーニーマップの説明はここでは割愛しますが、商品情報への接触から、商品購入、商品の使用、アフターコミュニケーションまでを、顧客の心理的な変化を含めて描くのは、それなりの時間と労力が必要です。

実際には、はじめての顧客体験調査では、調査担当スタッフや販売スタッフの代表者などが、暫定的にペルソナを設定しカスタマージャーニーを描き、その中でタッチポイントを抽出することが多いです。顧客体験調査の結果からカスタマージャーニーを描くことがとても有益なため、定期的に顧客体験調査を行う計画がある場合は、まずは一回やってみることが大切になるのです。

以下、和菓子専門店を例としてCX(顧客体験)質問を導き出します。

<和菓子専門店の簡易的なカスタマージャーニー整理例>

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

▶ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

タッチポイント |

友人から話を聞き、WEBを見て店や商品を検討する |

来店してエクステリアを見る |

入店し挨拶される |

店頭の商品陳列を見る |

店頭の贈答用パッケージ見本を見る |

商品の説明を受けたり贈答に関する相談をしたりする |

商品を包装してもらう |

会計をする |

商品を見る |

商品を味わう |

心の動き |

→ブランドや商品が気に入る |

→店の外観を見て期待が高まる |

→好感を持つ |

→魅力が高まる |

→納得し自信が高まる |

→信頼が高まる |

→成功を確証する |

→信頼が高まる |

→安心する |

→安心する |

質問形式と質問例

タッチポイントでの顧客体験については、5段階の択一選択質問(リッカート尺度)が一般的に使われます。先のカスタマージャーニーの例をもとに、具体的な質問例を作成したので、参照してください。

<和菓子専門店の顧客体験質問例>

簡易カスタマージャーニー |

TP項目名 |

質問文 |

選択肢 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

WEBを見て店や商品を検討する→ブランドや商品が気に入る |

WEB |

当店のホームページを見てブランドや商品に好感を感じましたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

ホームページは見ていない |

来店してエクステリアを見る →店の外観を見て期待が高まる |

店のエクステリア |

のれんやお店の外観を見て期待や興味は高まりましたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

覚えていない |

入店し挨拶される →好感を持つ |

あいさつ |

入店時のスタッフのあいさつに好感が持てましたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

覚えていない |

店頭の商品陳列を見る →魅力が高まる |

店内陳列商品 |

商品の陳列を見て、形の美しさや美味しさへの期待を感じましたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

覚えていない |

店頭の贈答用パッケージ見本を見る →納得し自信が高まる |

店内贈答品見本 |

贈答用のパッケージを見て、あなたのセンスに見合うものでしたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

贈答用のパッケージは見ていない |

商品の説明を受けたり贈答に関する相談をしたりする →信頼が高まる |

商品の説明を受けたり贈答に関する相談をしたりする →信頼が高まる |

商品の説明や相談など、接客は優しく安心できるものでしたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

覚えていない |

商品を包装してもらう →成功を確証する |

包装 |

商品の包装は美しく魅力的を感じるものでしたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

覚えていない |

会計をする →信頼が高まる |

会計 |

会計は明瞭で的確さや信頼を感じるものでしたか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

覚えていない |

商品を見る →安心する |

商品のビジュアル |

実際に手にした商品は品よく美しかったですか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

自分では見ていない |

商品を味わう →安心する |

商品の味 |

実際に食べたお菓子は美味しかったですか? |

とてもそう思った |

そう思った |

どちらとも言えない |

そう思わなかった |

全くそう思わなかった |

自分では食べていない |

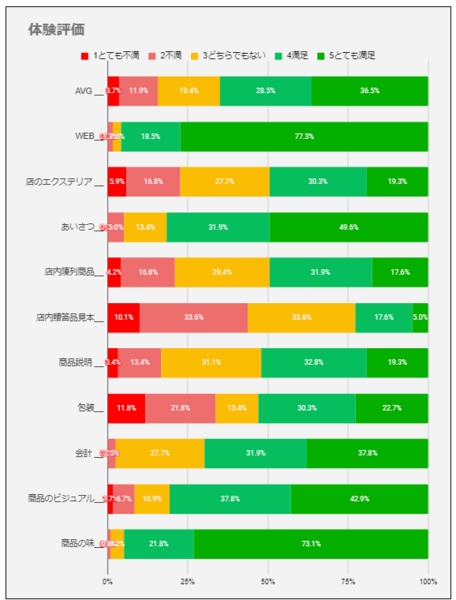

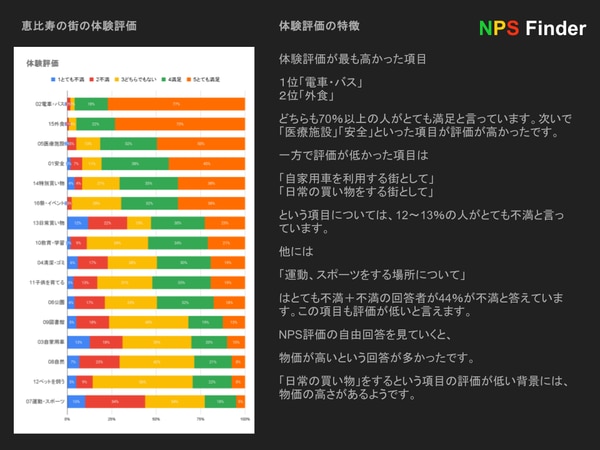

顧客体験質問の基本的な集計

タッチポイントごとに5段階で評価してもらった各体験項目を、見本のグラフのように集計します。分析時は、上位2選択肢(緑・黄緑)をトップツーボックス(Top2Box)と呼び、好評・不評の目安としますが、非常に良い評価をした人、非常に悪評価をした人のボリュームなども、分析視点に加えます。

<顧客体験質問の回答をグラフ化した例・Googleスプレッドシート>

回答者属性質問

回答者の基本的な属性を尋ね、回答傾向を大きく捉えたり分析視点を絞り込んだりする際に活用します。また、調査内容とは別に、回答謝礼を発送したり付与したりするためのID情報を尋ねることもあります。

基本属性に関する項目例:性別・年代・利用店舗など

IDに関する項目例:メールアドレス・会員IDなど

実施項目3.アンケート調査の実施

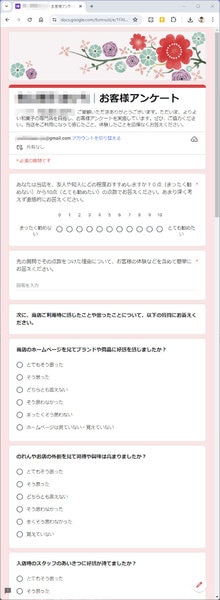

現在、ネット上には様々なアンケートサービスがありますが、ここでは誰もが手軽に利用できるサービスとしてGoogleフォームを使った、アンケート実施について説明します。

アンケート実施環境の用意

サービス・アカウントの取得:Googleフォームなどを利用するためにはGoogleアカウントが必要です。まずは、Googleのアカウントを取得してください。

アンケートフォームの作成:Googleフォームの作成方法は、ここでは割愛します。下記の「顧客体験調査Googleフォーム見本」を参照してください。なお、すべての項目について「必須」にすることをおすすめしますが、その際は、質問対象の体験を未体験だったり、覚えていなかったりする回答者が回答できるような選択肢を用意することを忘れないようにしてください。

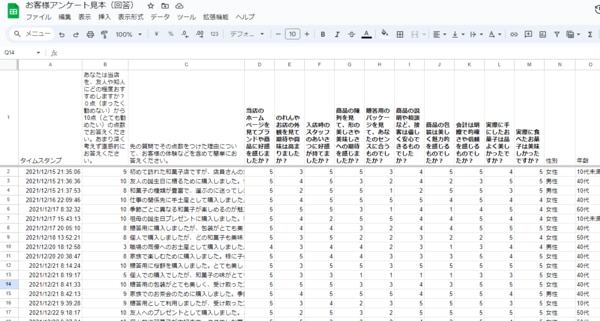

<顧客体験調査Googleフォーム見本>

テスト回答:テスト回答を行い、スプレッドシートに回答が溜まっていれば準備完了です。

<回答が溜まったGoogleスプレッドシートの例>

回答回収

テスト結果を確認し、問題がなければ調査を開始します。

店頭であれば「サンプリング/回答依頼」で説明した、アンケート依頼カードなどを使って、お客様にアンケート回答を依頼してください。依頼後は、問題なくアンケート回答が溜まっているかを確認し、目標回収数まで集まったら、アンケートを終了します。不備な回答があった場合を考慮して、少し多めに回収することをおすすめします。

実施項目4.レポートと活用

報告書作成

「実施項目2.質問作成」で説明した通りに集計作業を行い、報告書を作成します。ここでは最もシンプルなレポートの例を掲載しますので、参考にしてください。顧客体験調査は、結果が明瞭で、感覚的にもわかりやすいものです。まずは、シンプルなレポートを心がけてください。※このレポートは、Googleドライブ上に回収したデータをGoogleスプレッドシートでグラフ化し、レポートにしています。

<NPS®の報告例>

<顧客体験質問のレポート例>

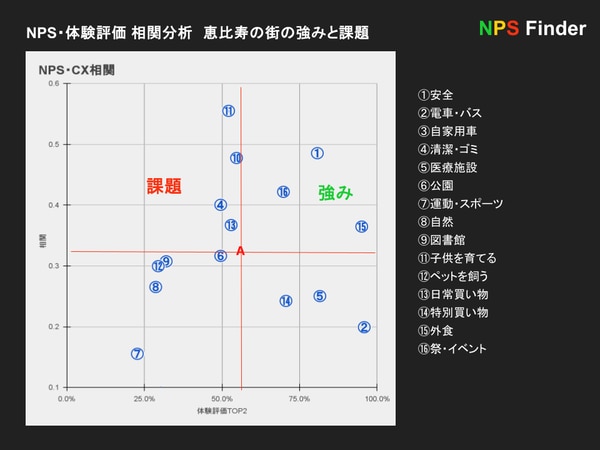

<NPS®と顧客体験の相関分析の例>

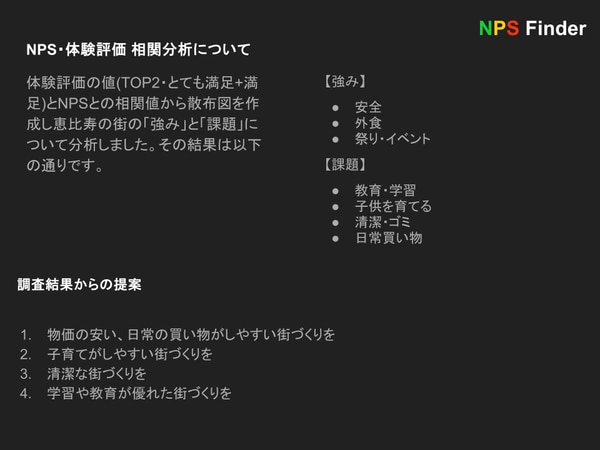

NPS®質問の評価点数と、顧客体験質問の評価点=Top2Box(「とてもよい」「よい」)の回答数で相関を計算すると、各タッチポイント(顧客体験)の評価点と推奨度評価の相関を散布図で俯瞰することができます。上下では、上にプロットされた項目ほど推奨度との相関が強く、左右は、右にある項目ほどタッチポイント評価が高いことになります。両軸の平均(A)を基準に補助線をいれると、4つの象限に分けて考えることができます。

このことで調査結果から、右上の象限は「推奨度との相関が強く、評価も高い項目」=強み。左上の象限は、「推奨度との相関が強く、評価が低い項目」=課題というように見なすことができます。

改善活動

<まとめの例>

「強み」と「課題」にフォーカスし、自由記述回答に記載された具体的な事例や詳細なコメントも含めて、報告書を作成します。この報告には、顧客の声から抽出された具体的なフィードバックが反映されており、どの分野で特に顧客の期待に応えているのか、またどの分野で改善が求められているのかが明確になります。

さらに、これらの情報をもとに今後の行動計画を立てる際には、特に改善や強化が必要なテーマが重点的に示されます。関係部署やスタッフとこれらのテーマを共有し、協力して取り組むことで、顧客のニーズにより応えることができ、結果として顧客ロイヤルティを向上させることが可能となります。

NPS数値を指標とした顧客体験調査を定期的に実施し改善活動を続けていくことで、顧客体験の質をさらに向上させ、ビジネス全体の成長に寄与することが期待されます。

まとめ

冒頭でご説明した通り、顧客体験調査(CX調査)は顧客満足度調査(CS調査)に類似するもの、違いがわからないものと思われがちです。この記事では、顧客体験調査の全体像を把握する中で、その違いを理解いただけるようにまとめました。また、できるだけコンパクトな読み物としつつ、実際に顧客体験調査を行う段取りや、ポイントがわかるように心がけました。

そのため、細部での作業(カスタマージャー二ーの作成法や、相関分析の方法など)の説明は割愛しており、不親切な点も否めません。あくまでも、顧客体験調査の全工程をざっくり把握する案内記事としてお使いいただき、個々の実施テクニックは、各々調べながら学んでいただけたらと思います。

今回ご紹介したようなアンケート型の顧客調査の謝礼(インセンティブ)として、最近では電子ギフトが一般的になっています。おすすめなのがジー・プランの「マルチバリューコード」。ひとつの電子ギフトコードで、受け取った回答者が好きな銘柄のポイントを自ら選んで取得することができます。回答者の属性が幅広い場合や、傾向がわかりづらい場合にも、回答者それぞれが好きなポイントを選べるので効率的かつ、複数のコードを用意する必要がないためコストカットも可能です。ユーザー様にあわせた展開が可能ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

Net Promoter®およびNPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。