ポイントサービスを実施するなら把握するべき!QRコード決済の統一規格「JPQR」

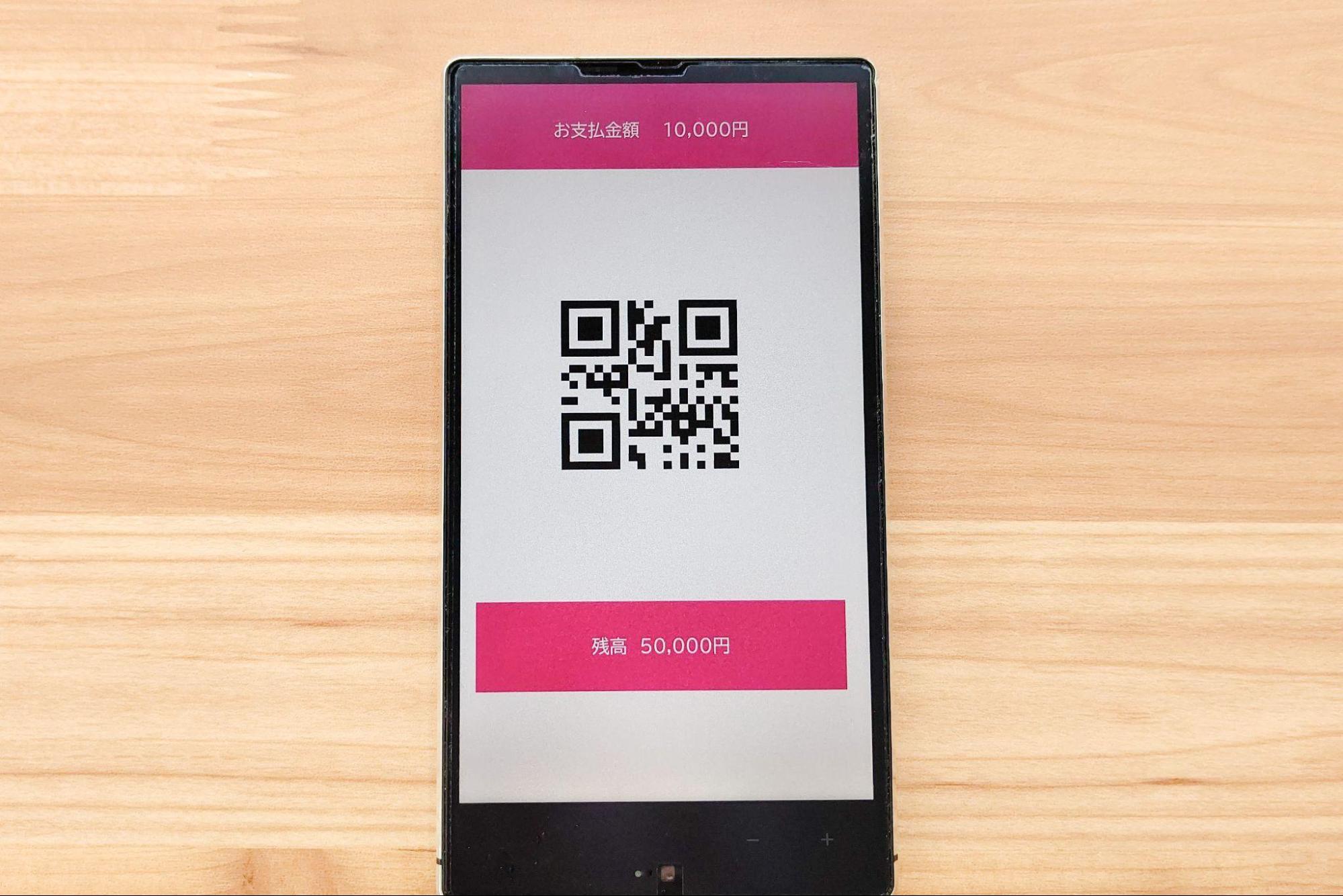

一般社団法人キャッシュレス推進協議会によって策定されたQRコード決済の統一規格「JPQR」。1枚のQRコードで複数社の決済サービスに対応することが可能になる規格ですが、名称を見聞きしたことがない方がいるかもしれません。

自社の店舗でスマートフォン決済サービス(QRコード決済サービス)で貯まるポイントを取り扱う場合は、「JPQR」への理解を深めておくべきです。本記事では、JPQRについて詳しく解説するので、ポイント施策の担当者は、ぜひ参考にしてください。

<この記事のポイント>

ポイント1 「JPQR」なら、1枚のQRコードで複数の決済サービスに対応できる!

- ポイント2 店舗側・顧客側の双方にとってメリットがあるので、ぜひ導入の検討を

- ポイント3 ポイント交換サービスも提供すれば、さらに顧客にとって利便性が増す

目次[非表示]

QRコード決済の統一規格「JPQR」とは?

JPQRとは、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が策定したQRコード決済の統一規格で、1枚のQRコードで複数の決済サービスに対応することが可能になります。

現在、au PAY、d払い、楽天ペイなど、数多くのスマートフォン決済が乱立している状態です。決済サービスごとに異なるQRコードに対応する(紙などに印刷してレジや客席などに掲示する)のは、店舗側に多大なコストがかかります。しかし、「JPQR」を導入すれば、スムーズなレジ業務を実現できるでしょう。

「JPQR」が誕生した経緯

2018年7月に、キャッシュレス化の推進団体として「一般社団法人キャッシュレス推進協議会」が設立されました。スマートフォン決済サービスが乱立する中、「決済サービスごとにQRコードの仕様が異なるため、互換性がない」という問題点が浮き彫りになり、団体内で「QRコード決済の標準化」に向けた検討が行われます。

その後、2019年3月に「コード決済に関する統一技術仕様ガイドライン」が策定され、ガイドラインに基づく統一規格「JPQR」も誕生することになりました。

統一規格「JPQR」のメリット

以下に、JPQRを導入する主なメリットを示します。

- 1枚のQRコードで複数の決済サービスに対応できる

- 維持手数料・月額料金がかからない

- 複数の決済サービスを横断して売上を確認できる

1点目は、店舗側・顧客側の双方にとっての利点です。決済サービスごとにQRコードを印字してレジや客席などに掲示しておいた場合、顧客側としては、どのQRコードを読み取れば良いのかを即座に判断できません。また、店舗側にとっても、印刷や顧客に対する説明のために、多大な時間・労力を要します。しかし、JPQRなら、1枚で複数の決済サービスへの対応が可能になり、スムーズな支払いを実現できるでしょう。

2点目・3点目は、店舗側にとっての利点です。JPQRは、維持手数料・月額料金がかかりません。そのため、実際に利用するかどうか確定していない状況であっても、「とりあえず申し込んでみる」という選択肢もあります。また、JPQR用の決済画面(無料)から、複数の決済サービス・複数の店舗の売上情報を一元管理できることも魅力です。

このように店舗側にとっても顧客側にとってもメリットのある仕組みなので、スマートフォン決済(QRコード決済)サービスで貯まるポイントを取り扱うのであれば、JPQRへの対応も進めるほうが良いでしょう。

「JPQR」に対応している決済サービス

以下は、2024年1月中旬時点においてJPQRに対応している決済サービスです。

- au PAY

- d払い

- 楽天ペイ

- commoney

- atone

- ゆうちょPay

- ほくほくPay(北陸銀行の決済サービス)

- ほくほくPay(北海道銀行の決済サービス)

- こいPay

- YOKA!Pay

- OKI Pay

- みやまんコイン(福岡県みやま市の地域通貨)

- ぎふ旅コイン(岐阜県の地域通貨)

- kamica(高知県香美市の地域通貨)

現在、「メルペイ」「J-Coin Pay」「UnionPay QR Code Payment(銀聯QR)」「WeChatPay」「はまPay」については、受付が停止されています。再開時には公式サイトで公表されるので、定期的にチェックすることをおすすめします。

JPQRは、法人だけではなく個人事業主も申し込みが可能です。一般的に事業規模が小さくなるほど、複数のQRコードを設置するために人員を割くことが困難になるでしょう。JPQRを導入して支払いに関する事務処理を効率化し、ポイント施策(「交換できる景品・サービスの選定」「会員ランク制度の設計」など)の検討に費やす時間を確保してはいかがでしょうか。

決済サービスによってはJPQRに対応していない場合もある

すべての決済サービスが、JPQRに対応しているわけではありません。なお、「以前は対応していたものの、ビジネス戦略の都合上、対応を取りやめる」というケースも見受けられます。

たとえば、PayPayは、2020年8月から、しばらくの間、JPQRに対応していました。しかし、2024年2月時点においては、JPQRに対応していないことにご留意ください。

対応を取りやめた理由は公表されていないため、推測になりますが、JPQRに対応した場合、顧客を囲い込みにくくなることから、「PayPay専用QRコードで決済する仕組み」を維持する方針に転換したのかもしれません。

ユーザー数が多い決済サービスであっても、PayPayのようにJPQRに対応していない場合と、au PAYやd払い、楽天ペイのように対応している場合があることを認識しておきましょう。

まとめ

JPQRとは、スマートフォン(QRコード決済)決済サービスの統一規格です。1枚のQRコードをレジや客席などに掲示しておけば、複数の決済サービスによる支払いに対応できるので、事務処理が効率化されます。JPQRを導入して、浮いた時間をポイント施策の立案や、商品・サービスの企画・開発などに回してはいかがでしょうか。

また、JPQRだけではなく、「ポイント交換サービス」も導入し、消費者にとっての利便性を増すことで売上増を目指しましょう。例えば、ジー・プランのポイント交換ソリューションである「ポイント・コンセント」や「PCT LITE」なら、自社サービス上で共通ポイントなどを直接発行できるほか、顧客が独自ポイントを共通ポイントなどに交換することも可能になるので、選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

おすすめの資料はこちら

関連記事